どうやって充填機を選定すれば良いのか?

お問い合わせ頂けるお客様は、みなさん工場の効率化・自動化を進めたいというご希望を持っていらっしゃいます。しかし充填機には様々なものがあり、どのような充填機を選べばよいか、その判断は難しいところだと思います。その際最も大切な点は、使用する現場や作業プランに合うものを手を抜かずに選ぶ事です。工場もいろいろ、充填機もいろいろ(そしてメーカーもいろいろ)、です。 下記に、機種の選定の仕方と重要ポイントを簡単にお話しします。 機種選定の基本的な理屈を理解して、必要な充填機のイメージを持てれば、メーカーとの交渉でも振り回されず、短時間で最適な機種にたどり着けると思います。

1. 充填する容器は?

液体充填機で、最初にはっきりさせておく必要があるのは、どのような容器に充填をするかです。世の中には非常に様々な容器があり、使用する充填機も異なります。大切なことは、今どの容器を使いたいのか、そして近い将来に使いそうな容器は何か、自分で整理して把握しておく事です。開発技研の液体充填機には、100mlから1トンまでの様々な充填機がありますが、使用する容器によって、どのシリーズの機種を使うかが異なってきます。大きく分けて小型(約100ml~4L)、中型(約4L~50L)、大型(約100L~1ton)に分かれています。一台の充填機で、予定している全ての容器に対応できるように設計できると、金銭的にも設置スペース的にも良いのは明らかです。容器には、容量だけではなく、材質、注ぎ口(スパウトと言います)もいろいろあり、最終的にはそのあたりも考えておく必要があります。容器に関しての詳細は、容器と機種選定をご覧ください。

2. どのような溶液を充填するのか?

次に整理しておく必要があるのは、「どのような溶液を充填するのか?」です。溶液の性質は、最も充填機の構成部品に影響を与える要素です。充填ノズルを昇降させるタイプが必要か? 特殊なポンプが必要か? 等がそれにあたります。それでも一種類の溶液のみを充填する場合は比較的簡単で、その溶液の充填に最適な部品で構成された充填機をデザインすればOKです。しかし実際のところは、数種類、あとこれとこれの溶液も充填したいなぁ、、、と希望される場合が多いです。その様な場合、溶液のどのような性質がどのように重要かを一度整理してみると、「今回はこの溶液とこの溶液用の充填機を購入して、残りの手ごわい容器の充填は、次の事業計画に回そう」というように、方針が立ちます。

溶液の性質がどの様に構成部品に影響するかは、整理して理屈で理解してしまった方が早いと思います。液体充填機において、押えておくべき充填する溶液の特性は、

発泡性 (洗剤のような泡立ちがあるか)

→これは主に充填機の充填機構に関係してきます。ノズル昇降式、固定式がこれに当たります。粘性 (充填の難易度の目安としては、サラダオイルぐらいまでが初級、はちみつぐらいまでは中級、はちみつかそれ以上だと上級ぐらいでしょうか)。ただ、粘性と言ってもいろいろあるので、あくまでも目安です。

→これは、ポンプの必要性や、どの種類のポンプが必要かに関係してきます。プラスチックを溶かすような有機溶媒が入っていないか?

→これはポンプを含めた接液部の材質の選定に関係してきますpH (強酸、弱酸~弱アルカリ、強アルカリのどれか)や、化学的な反応性や腐食性がないか

→化学薬品は奥が深いので、この場合は化学に強い充填機屋さんに相談しましょう

→材質を選定ミスすると、とんでもないことになります。手を抜かないようにしましょう液体の製品としての必要性(サニタリ仕様、食品仕様、防爆など)

です。泡立ちと言っても、容器の中で何が起きているのかは皆さんイメージしにくいと思います。下記に良く使われるBIB容器と20Lポリコン容器で発泡性液体を充填した直後の容器内様子の例を示します。業務用の洗剤は濃度が濃いこともあり、とても泡が立つ事に加え、泡がなかなか消えません。

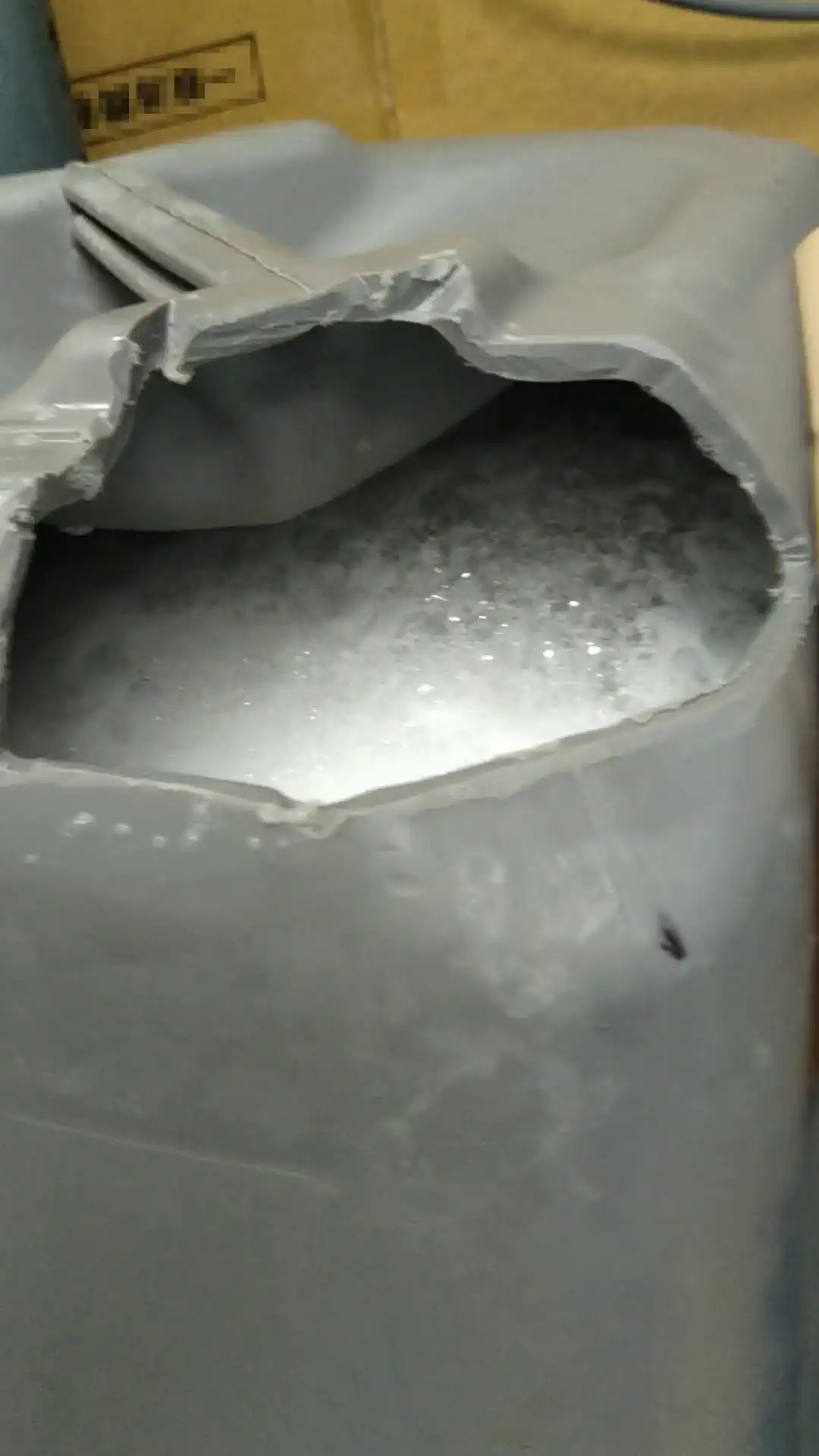

写真. BIB容器の内袋に発泡性の溶液を入れた状態(まあまあだが駄目な例)

分かり易くするために、段ボール箱は除いてあります。溢れてはいませんが、泡が口の近くまで来てしまっているので、これでも不可と言えます。少なくとも内袋の上面の平らな部分に泡が到達しないように発泡を抑えて充填する必要があります。

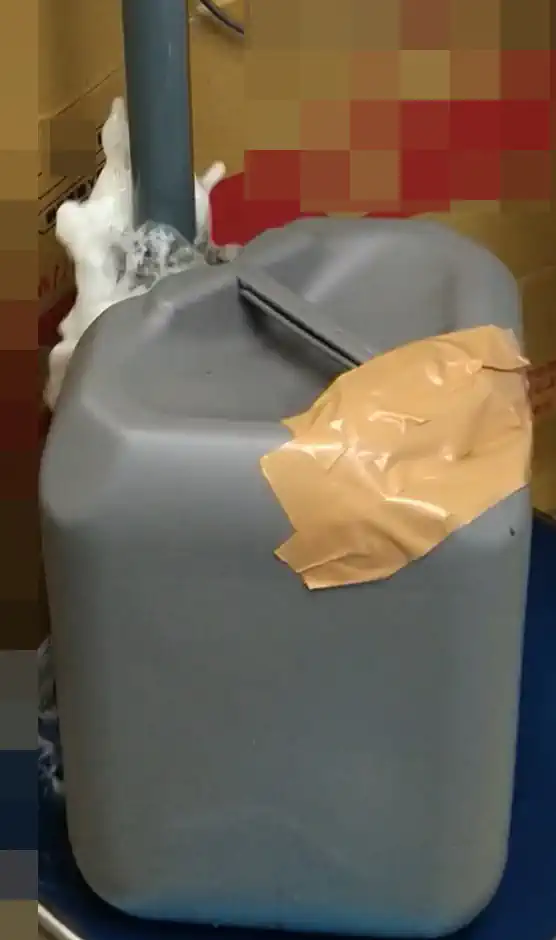

写真. 20Lポリコン容器に発泡性の液体を充填した直後の容器内の様子(良い例)

容器の中を観察するために、容器の角を切り抜いています。泡の上端から容器の上面迄までこのぐらい距離かあれば、OKと言えます。発泡性液体をうまく容器に入れ込むには幾つかのノウハウがあり、それらを使えば洗剤を行儀よく容器の中に充填させる事ができます。昇降式ノズルもその一つですが、それだけでは駄目です。

写真. 発泡抑制機構をオフにしたときの充填失敗の様子

難しさを示すために、あえて失敗させた例も示します。発泡(泡立ち)抑制機構を切ると、簡単に溢れます。昇降式ノズルであっても、それだけでは難易度の高い超発泡性(泡立つ)液体の充填は難しいのです。

泡立ちの為に手動充填がとても大変だからこそ、充填機が必要で性能が問われるとも言えますね。溶液に関しての詳細は、溶液と機種選定をご覧ください。

3. 溶液タンクの位置も重要

大規模に充填作業を行っている工場では、充填する溶液が入ったタンクが、中2階や2階などの高い所に設置されている場合があります。その場合、そのタンクから下に長く伸ばしたホースの先に手動バルブをつけて、自重で落ちてくる溶液を作業員がその手動バルブを手で開閉して容器に充填するのがよく見られます。この程度の高さになると高さ(位置エネルギー)の効果は高く、750W程度の渦巻きポンプの力に匹敵します。特に、床からタンクの底面までの高さが3~4m以上の場合は、 詳細は省きますが、 充填機には下手にポンプをつけない方が良いぐらいです。ポンプがない方が充填機の機中配管がシンプルになり、充填前後の機器の洗浄も楽になります。この機中配管の洗浄は、充填機を導入する事により増えてしまう作業で、充填作業者に負担がかかる部分です。特に、数種類の溶液を頻繁に切り替えて充填機で充填する場合や、充填する容器の個数が少ない時には、この洗浄が面倒だと作業者は強く感じる傾向があります。それに加えポンプが無くて良いならば、充填機の値段も安くなり、長い目で見るとランニングコスト的にもメリットがあるのです。

その一方、溶液タンクの位置が低くなってくると、だんだん充填速度が遅くなってくるので、ポンプを使おうかという事になってきます。詳細は溶液と機種選定のページで説明しますが、判断が難しいのは、溶液タンクの底面の高さが、人の背丈ぐらいの場合です。経験的に、20L程度の容器に充填する場合では、大体人の背丈より高い台の上にタンクを乗せれば、何とか充填ができる場合が多いです(粘性が水程度の場合ですが)。ただこの場合、充填の度にタンクをフォークリフトで台の上に乗せる手間、ひっくり返った時のリスクを考える必要があります。また、充填し始めは高低差があるので早く充填されますが、充填作業が進むに従い、だんだん充填速度が遅くなってきます。先の機中配管の洗浄と同様に、この充填速度の低下により終了時間が予測し難くなるため、作業者にストレスがかると同時に作業計画にゆとりを持たせる必要が出てきます。

更にタンクの設置位置が低くなり、床に直置きや、吸出しのホースをタンクの上側から投げ入れて液を吸い出す場合は、別の難題が発生します。充填機をセットアップしたり溶液を変える場合は、ホースの中に空気が入りますが、これが曲者なのです。この空気はポンプに引かれてポンプ内に入りますが、空気は簡単に圧縮と膨張ができるので、渦巻きポンプの場合、ポンプ内に空気が入ると液を吐出する力がなくなってしまうのです。渦巻きポンプは、静かで脈動がなく、吐出量も高いという非常に優れたポンプですが、ポンプ内に空気が入ると、送液が止まってしまうという痛恨の性質があるのです。その為、開発技研の充填機ではこの欠点を補えるようにできています。話がそれてきたのでポンプの話はこのぐらいにしますが、つまりお伝えしたいことは、タンクの設置状態が分からない状態では、充填機の仕様や図面を確定させる事はできないのです。 開発技研では打ち合わせの時に、必ず現場を拝見させて頂く事にしています。

4. 作業全体のタクトから考えた必要な充填時間と機器構成

充填機はそもそも、効率よく充填するために導入する訳ですから、充填時間はとても重要です。しかし、早くすればするほど良い、というわけではなく、充填ライン前後の作業の時間との兼ね合い、さらには作業者の配置、更に機器の値段も考慮する必要があります。半自動充填作業では多くの場合、作業者が1人(か2人)配置されます。この条件で20LポリコンやBIB容器への充填を考えると、充填自体の時間は15秒程度が一つの目安になります。液を容器に充填している15秒の間に、既に充填した容器に簡易キャッパーでフタをして、封函して、パレット上に並べるまでやってしまうのが、一つの目標的な目安です。一日100個、200個程度の充填の場合は、20L充填が15秒程度の充填機があれば、とりあえずはこれが十分な性能という事になります(一日数千個の充填の場合は別です)。技術的にも、充填時間が15秒が一つの壁というか、節目になります(開発技研にはもっと早い充填機が幾つかあますが)。とは言え実際は、容器にシールを張ったり、パレットを外に搬出したりなども同じ作業員がすることもあるので、もう少し実際の充填作業は時間がかかります。また、粘性や発泡性、フィルターの導入によっても、充填速度落ちる場合も多々あります。それでも、高価な充填機は何度も買い換えられないですから、将来の周辺設備の改善も考慮してこの程度の性能のものは欲しいところです。

開発技研では、簡易キャッパーと言う半自動キャッパーも販売しています。これは充填機のオプション部品で、フタをねじ込む作業を電動ドライバーやエアレンチで行うものです。自動キャッパーはとても高価で繊細なので、開発技研では安価な簡易キャッパーを薦めています。簡易キャッパーによるフタ閉め作業は2~3秒で完了します。したがって、作業者に与えられた先ほどの15秒(かもう少し)の間に同じ手元で3秒で行えるフタ閉め作業を、高価な自動装置で行う必要性は高くないと考えています。ただ、一日数千個の容器に充填する場合は状況が異なってくるので、自動キャッパーのメリットも出てきます。このように、うまく機器の配置や仕様を工夫することにより、安価に生産性の高い充填ラインを組むことができます。

5. 良く付き合ってくれるメーカーか?

この点も、とても大切な点です。納品直後に性能が不十分で困った時に、「こういう仕様の機械なのでしょうがないです」と逃げられてしまわない様に選びましょう。先にお話ししたように、工場はいろいろです。そのため新しい充填機が、現場に一発で完璧に当てはまるとは想定しない方が良いです。納品後に相談しながら微調整するぐらいが、本当の意味で良い機械になります。その面倒な作業に付き合ってくれるか、が重要です。また、機械を熟知した人が気軽に来てくれることは、機器が複雑になるほど重要になってきます。「何かあっても○○さんが来て何とかしてくれるので、作業していて安心感がありますよね」と現場の人が思ってくれる事が大切です。

6. そして予算

これは説明の必要はありませんね。限られた会社のリソースを、無駄にはできません。難しいのは、「値段が高い = 良い機械」とは限らないことです。多機能、超高性能でも、自分の工場で使わないものだと、単なる無駄遣いになってしまいます。また、同じような内容の機器でも、メーカーによって値段が大きく異なるのも悩ましいところです。

以上、充填機選定の全体像をお話ししました。分かり易くするため、ある程度単純化して書きました。実際の選定はもっといろいろな要素が関係しますが、ざっくりとし多方向性を決めるににこのぐらいが良いかと思います。機種選定に関して更に詳細な情報が必要な場合は、下記をご覧ください。またご不明な点がありましたら、開発技研の問い合わせ窓口か、担当者にお問い合わせください。